✅この記事でわかること

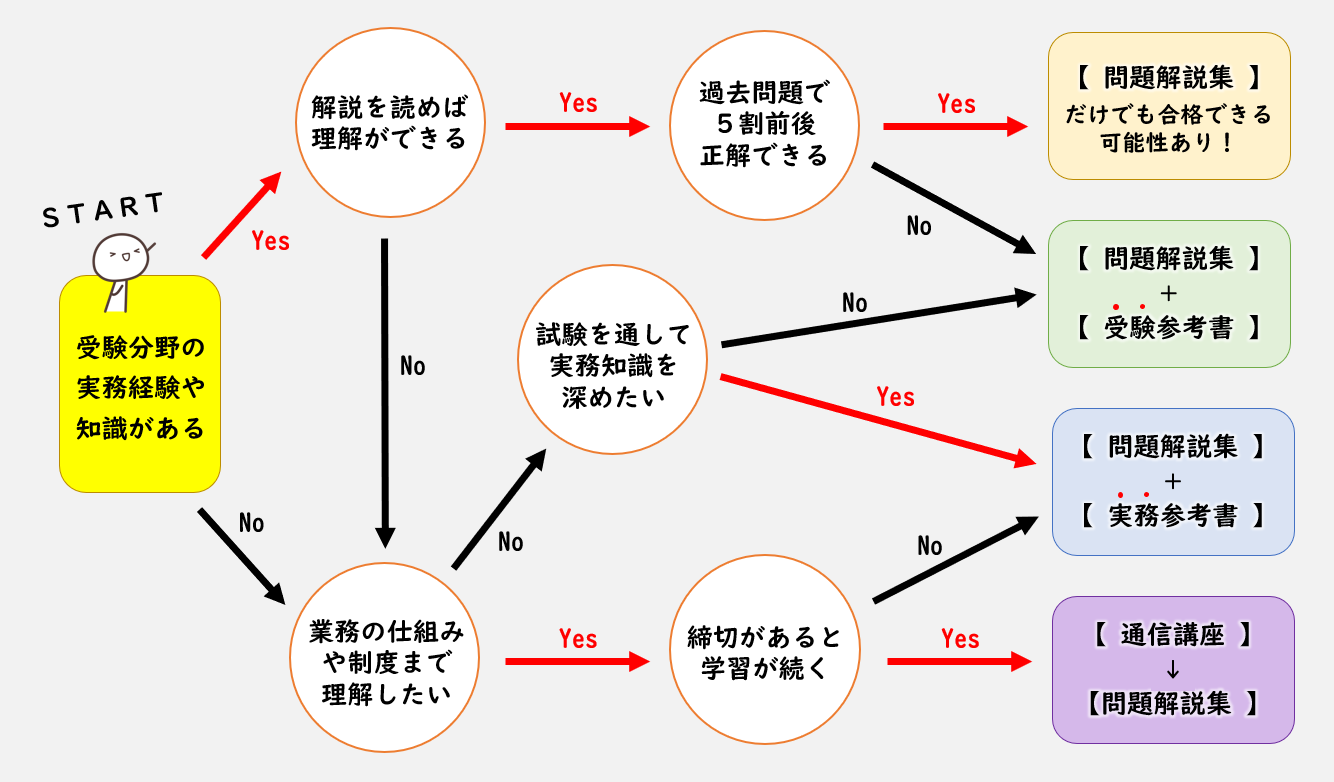

・銀行業務検定試験の合格を目的にした際、どの教材を使えばいいのか?

→ 出題傾向に慣れるなら【問題解説集】

→ 出題項目に関する理解を深めるなら【問題解説集+受験参考書】

→ 実務知識を深めるなら【問題解説集+関連書籍(実務参考書)】

→ 計画的に“使える知識”を身につけるなら【通信講座→問題解説集】

試験勉強を始めると、まず迷うのが「どの教材を使えばいいのか」ではないでしょうか?

中でも営業先や問い合わせのお電話でよく聞かれる質問が、

「問題解説集だけで合格できますか?」

「参考書も買ったほうがいいですか?」というものです。

実は、使うべき教材は“どの種目を受験するか”よりも、“どのようなタイプの受験者か”によって変わってきます。

そこで今回は各教材の特徴と、どのようなタイプの受験者には「どの教材を組み合わせた勉強法」が向いているのかを解説します。

■銀行業務検定試験の教材にはどんな種類がある?

銀行業務検定試験を受験する際に役立つ教材は、4種類に分類されます。

① 問題解説集

② 受験参考書

③ 関連書籍(実務参考書)

④ 通信講座

教材は全国一斉公開試験で受験する場合もCBT試験で受験する場合も同様です。

利用目的やレベル感に応じて、ぜひご自身にあったものを選んでみてください。

■ 受験者は必須! 試験形式に慣れたいなら「問題解説集」

「どんな問題がでるのか知りたい」

「合格点を取るために実践を積みたい」

そんな方におすすめなのが「問題解説集」です。

・実際の試験と同じ形式で出題されている

・時間配分や解く順番の練習ができる

・出題傾向や頻出テーマがつかめる

という特徴があり、本番で力を発揮する“試験対応力”を磨くための教材です。

✅ その分野の経験や知見があり「出題傾向がわかれば合格できそう」という方

✅ 解説を読めば「なぜ正解になるのか」が理解できる方

✅ 勉強スタート時点で過去問題の「5割前後を解ける」方

✅ 受験の目的が「業務理解」よりも「試験合格」という方

は、問題解説集だけでも十分合格を目指せるタイプかもしれません。

問題解説集を学習し、弱点がみつかったり、わからない箇所が出た場合には、受験参考書の購入なども検討し、さらに学習を深めるとよいでしょう。

また、学習内容を実務でも使いたいと考えるのであれば、実務参考書も併せて読むことをお勧めします。

─[Point]──────

まずは問題解説集を3回~5回程度、繰り返し解くことで問題に慣れましょう!

■ 「どうしてそうなるのか?」まで理解したいなら「受験参考書」

「過去問題を解いても、なんでそうなるのか納得できない……」

「暗記だけじゃなく、ちゃんと理解したい」

そんな方におすすめなのが「受験参考書」です。

✅ 異動や中途入社等でその分野への理解がまだ浅い方

✅ 過去問題を解いていてつまずく箇所が多い方

✅ 理屈まで理解したいタイプの方

などは、【問題解説集+受験参考書】で基礎をしっかり押さえるのがおすすめです。

受験参考書は主に「公式テキスト」と「直前整理70」の2冊

・公式テキスト

出題項目ごとの要点を解説し、試験合格に必要な知識をコンパクトに整理した“学習の土台”となる一冊です。単に解説するだけでなく、「なぜそうなるのか」「どのように考えるのか」を意識して構成されており、受験者が理解を深めながら着実に力をつけられるよう編集されています。

・直前整理70

こちらは名前の通り、出題頻度の高い70項目を厳選して構成した直前対策用テキストです。

問題解説集や公式テキストで一通り学習を終えた後、試験直前に重要ポイントを再確認したい方の“総仕上げ”として最適です。試験範囲の中でも“出やすい”テーマに絞っているため、時間が限られている中でも効率よく復習できます。

─[Point]──────

法務2級や財務2級、税務2級といった2級種目や金融コンプライアンス・オフィサー1級のように理解重視型の種目では、「なぜその選択肢が正しくて、他が間違いなのか?」まで説明できるレベルの理解が求められるため、問題集+受験参考書の併用が合格への近道になります。

■ 試験の“その先”まで見据える人にこそ「関連書籍(実務参考書)」

「試験に合格した後、仕事にどう活かせるかも気になる」

「お客さまから“頼られる人材”になりたい」

そんな視点を持っている方におすすめなのが「関連書籍(実務参考書)」です。

・実務で使える知識や事例などを掲載

・業務の背景にある制度や仕組みを深く解説

・試験では問われにくい“応用力”や“実践力”が身につく

という特徴があります。

たとえば財務関連なら、決算書の読み方や分析後のアドバイスポイントを解説した書籍。

税務なら、最新の税制改正や実際の相談事例などを収録した書籍などがあります。

これまでの経験や知識レベル、目的によって最適な書籍を選んでみてください。

✅ まだ業務や専門用語に慣れていない若手の方

✅ 「合格ではなく、現場で活かすことが目標」という方

✅ 全体像がわかる方が理解しやすいという方

にとっては、【問題解説集+関連書籍(実務書籍)】が最適な学びになります。

また、必要に応じて受験参考書も活用することで合格への手ごたえを感じることができるはずです。

─[Point]──────

受験種目の関連書籍が難しく感じる場合は、ひとつ下の級で紹介されている書籍や、キーワードから検索することで適した書籍がみつかることもあります。

■ 実務を深く理解したい人には「通信講座」という選択肢も

通信講座は、内容的には「関連書籍(実務参考書)」に近く、実務で必要となる知識を体系的に学べるよう構成されていますが、決定的な違いがひとつあります。

【 添削課題がある=“理解度のチェック”ができる 】

通信講座では、毎月提出する添削課題が設定されており、期限内に提出し、一定の点数を取らないと修了できません。

この仕組みにより、

・自分の理解がどこまで進んでいるかを客観的に確認できる

・学びのペースメーカーになる(後回しにしない仕組み)

・修了という“目標”があるから最後までやり抜ける

といった効果が期待できます。

─[Point]──────

単に“わかる”だけでなく、“使える”までを意識した構成になっているため、自己啓発だけでなく、業務スキル向上や社内評価にもつながる学びとして活用されています。

一般的に「試験勉強」というと、検定試験の教材から入るケースが多いですが、

✅ 実務を通して知識を身につけたい方

✅ 初めて学ぶ若手の方や新しい分野に挑戦する方

✅ 締切の設定がある方が続くという方

✅ 試験合格まで計画的に学習したい方

は【通信講座→検定試験】という流れもおすすめです。

「通信講座で基礎から実務までを体系的に理解」 → 「添削課題で学習を深めながら自分の弱点を把握」 → 「その後、検定試験対策用の問題集や参考書で実戦力を強化」。このステップで進めることで、単なる合格ではなく「現場で活きる知識」+「試験合格」の両立が目指せます。

■教材選びは、あなたの「今」と「その先」に合わせて

検定試験は、合格がゴールではありません。

大切なのは「何のために学ぶのか」「どんな力を身につけたいのか」です。

あなたの目的に合った教材を選ぶことで、勉強の成果は何倍にも広がります。

検定試験を、自分のキャリアを育てるステップにしていきましょう。

▶ 試験の申込はこちら

▶ 書籍の購入はこちら

▶ 通信講座の購入はこちら

《参考記事》

・2026年度に銀行業務検定試験が変わります! CBT方式がさらに便利に

・【銀行業務検定試験】成績通知の“読み解き方”と“活かし方”をわかりやすく解説

・CBT試験の最新版テキストはどれ? 各書籍発刊時期を解説します(2025年度版)

・通信講座に関する「よくあるお問い合わせ」にお答えします(2025年度版)